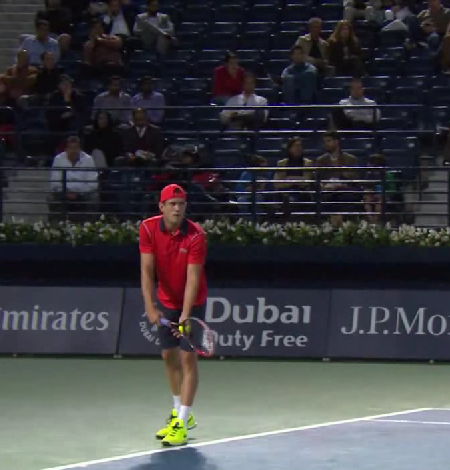

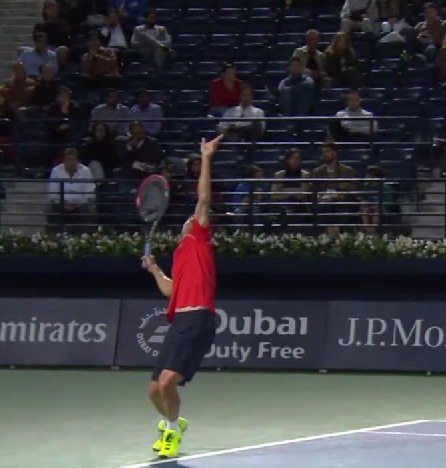

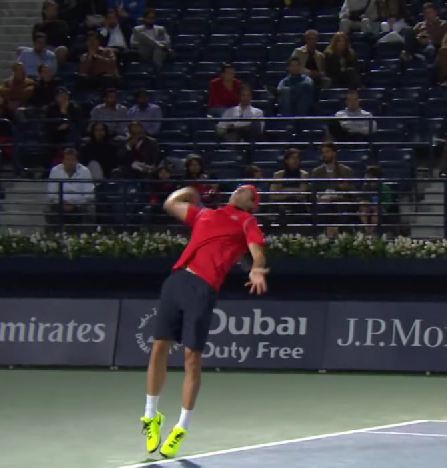

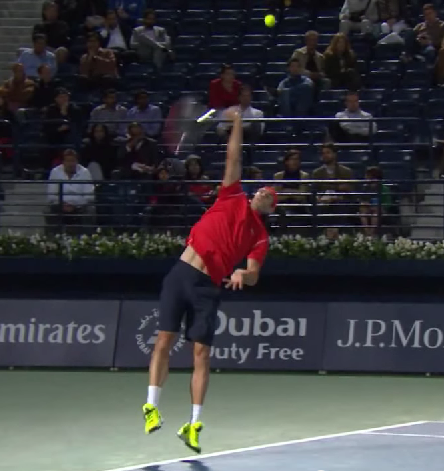

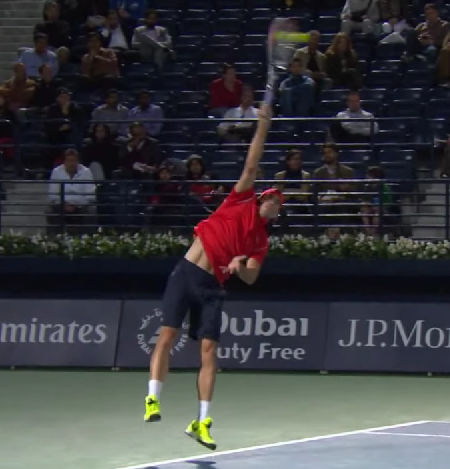

ミロシュ・ラオニッチのセカンドサーブ:ATP選手中最も威力のあるサーブを打つラオニッチのスピンサーブ。右足を軸足にして力強く地面を蹴ってスイング速度を高めている。膝が完全に伸びきったときに、ラケットヘッドが最も低い位置にある。手、腕、肩の運動連鎖を効果的に使っており、体の回転の最後で手首(ラケット)が出てくるフォームになっている。フォロースルーでラケットをネット方向に大きく振り出しながらも、フィニッシュでラケットを右側・背中方向に持っていく。

(写真2)

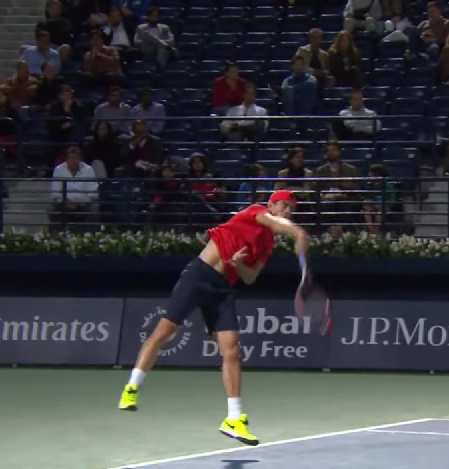

ミロシュ・ラオニッチのセカンドサーブ:ATP選手中最も威力のあるサーブを打つラオニッチのスピンサーブ。右足を軸足にして力強く地面を蹴ってスイング速度を高めている。膝が完全に伸びきったときに、ラケットヘッドが最も低い位置にある。手、腕、肩の運動連鎖を効果的に使っており、体の回転の最後で手首(ラケット)が出てくるフォームになっている。フォロースルーでラケットをネット方向に大きく振り出しながらも、フィニッシュでラケットを右側・背中方向に持っていく。

(写真2)

トマーシュ・ベルディヒのフラットサーブ:ベルディヒのサーブの特徴は、トスを上げた後のテイクバックモーションである。トス以外の動作を止めて、トスを上げることだけを行う。そのため、トスは他のプレーヤーに比べて、非常に高いにもかかわらず、安定感が高い。トスの後、ラケットをかついでいき、下半身のためをつくる。一連の動きの中で、トスを上げることと、それ以外の動作を完全に分離することで、威力を出すための「タメ」を効果的に作り出すことに成功している。一般のアマチュアにも、タメをつくることができず、サーブに威力が出ない方は是非とも参考にしたい。

ケビン・アンダーソンのサーブ:テイクバックのかたちがとても美しく、気持ちよさそうに強打したアンダーソンのフラットサーブ。試合のサービスゲームで多用されるフラットサーブだが、フラットサーブにかかわらずサーブの調子がサービスゲームのキープ率に大きな影響を及ぼす。よくある現象として、試合の途中で突然サービスの調子がおかしくなり、思ったようにサービスが入らなくなることがある。そのほとんどの原因は、スピードをつけよう、回転をかけようと意識しすぎた結果、上体と腕に力が入りすぎて、下半身のバネの利用を忘れたためである。サービスのスピードとキレは、上体や腕ではなく、下半身のバネで生じるということを忘れてはならない。

ギリェルモ・ガルシアロペスのフラットサーブ:サービスゲームの安定感が高いガルシアロペスのフラットサーブ。体の使い方がうまく、少ない力で大きなスイングスピードを生み出し、フラットサーブの伸びがすごい。フラットサーブの基本的なポイントとして、トスは両肩がネットに対し直角になったときの、右肩の上に上げる。ボールの真後ろをたたいて、回転はほとんどかけない。打点でのラケットと腕の角度は120度ぐらいで、ラケットをやや外に向ける感じで打点へと振り出す。手首は固定する。フィニッシュは左脇腹の下へ。